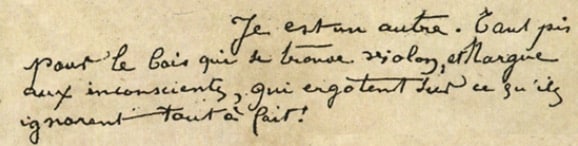

« Je est un autre. »

L’INCONSCIENT CONTRE LA NORME

Jean-Marie Fossey

Cet éditorial s’inscrit dans le contre-coup de deux événements étroitement liés.

Le premier, le colloque international que nous avons organisé à Paris du 6 au 9 novembre, consacré à la place de l’inconscient aujourd’hui. Les retours ont été largement positifs. Des orateurs pour la plupart reconnus pour leurs travaux, venus de nombreux pays et de diverses associations analytiques ont fait vivre le fil précieux du colloque, celui d’un dialogue entre psychanalystes, philosophes, artistes et neuroscientifiques.

Ce qui a surtout marqué les participants fut la volonté de ne pas simplement commenter Freud ou Lacan, mais de faire entendre, chacun à partir de son style et de son expérience, ce que la révolution freudienne apporte encore à la lecture du malaise contemporain et à la liberté de celles et ceux qui consentent à l’analyse.

Presque au même moment surgissait un second événement : le dépôt, par onze sénateurs français, d’un amendement visant, au nom d’une prétendue « cohérence scientifique », à supprimer toute prise en charge par l’Assurance maladie des soins se réclamant de la psychanalyse. Même si la psychanalyse n’était pas nommée explicitement, l’amendement visait officiellement les seules thérapies « d’inspiration psychanalytique ». Chacun a pourtant compris que, derrière elles, c’est bien la psychanalyse elle-même que l’on cherchait à délégitimer, certains allant même jusqu’à la qualifier de charlatanisme.

Cette initiative politique, finalement retirée grâce à une mobilisation remarquable, dont une pétition de près de 90 000 signatures, rappelle que le débat autour de la place de l’inconscient n’est jamais clos, ni jamais purement théorique : il engage une certaine conception du sujet et de ce que notre société accepte, ou refuse, d’entendre de l’humain, de sa singularité, de sa division, de la poésie même de la langue.

Permettez-moi ici un détour par la question du sujet et de sa division. Puisque Freud comme Lacan nous apprennent que les poètes nous précèdent, comment mieux l’aborder qu’en revenant à ce fameux énoncé rimbaldien « Je est un autre » ?

Quand Rimbaud écrit ces mots à dix-sept ans, il ne lance pas une provocation : il ouvre une brèche dans la conception traditionnelle du sujet. En une formule, il fait vaciller l’héritage cartésien et annonce, avant Freud, qu’il existe en nous une parole qui nous précède et nous dépasse.

Ce « on me pense » condense déjà ce que Freud appellera quelques décennies plus tard l’inconscient.

Jacques Lacan s’inscrira pleinement dans cette filiation. Dans l’un de ses premiers séminaires, il évoque Rimbaud et affirme : « La découverte freudienne a exactement le même sens de décentrement qu’apporte la découverte de Copernic. Elle s’exprime assez bien par la formule de Rimbaud : Je est un autre. »

Lacan reconnaît ici la portée révolutionnaire de cet aphorisme qui devient pour lui formule de structure. Le sujet n’est pas un, il est divisé. Il n’est plus la source de sa parole, mais l’effet d’un langage qui parle en lui. Ce n’est plus je pense, mais ça pense en moi. Autrement dit, la pensée n’émane pas du moi conscient : elle surgit d’un autre lieu, celui de l’inconscient, ce que Lacan nommera discours de l’Autre.

Plus d’un siècle après ces ruptures majeures, la question demeure toujours brûlante : quelle place notre monde accorde-t-il encore à cette part d’ombre, de désir et de langage qui constitue chacun de nous ? Dans un temps obsédé par la mesure, la visibilité, l’optimisation, l’inconscient fait désordre. La singularité dérange. Le sujet divisé inquiète. Tout semble pousser à éliminer l’imprévisible : par les neurosciences, les algorithmes, les protocoles, comme si le réel du psychisme pouvait se dissoudre dans la transparence.

La preuve en est que, dans ce contexte, a resurgi l’idée de bannir la référence psychanalytique du champ du soin. L’amendement, récemment retiré, n’en constitue qu’un épisode de plus : un symptôme. Moins une proposition de loi qu’un fantasme collectif tenace, celui d’en finir avec une pratique qui rappelle qu’en chacun existe une part irréductible, non quantifiable et non normalisable.

La psychanalyse, parce qu’elle écoute ce qui échappe, apparaît comme un corps étranger dans une époque qui veut réduire la souffrance psychique à des paramètres mesurables ou à des outils d’ajustement comportemental.

Le colloque de la FEP l’a rappelé : la parole ne peut se laisser enfermer dans un protocole standardisé ; le symptôme s’y entend comme un message à déchiffrer plutôt qu’une anomalie à corriger ; et la rencontre entre deux sujets y prime sur tout appareillage méthodologique ou normatif.

Chaque tentative de marginalisation attaque cette place : la possibilité, pour un sujet, de dire quelque chose de son histoire, de son désir, de son opacité. La menace législative, même retirée, fragilise non seulement les cliniciens des hôpitaux, des CMP, des institutions et des cabinets, mais aussi la confiance des patients qui, déjà, hésitent à déposer leur parole.

Pourtant, rien ne justifie scientifiquement une telle exclusion. Depuis vingt ans, méta-analyses et essais contrôlés reconnaissent l’efficacité des psychothérapies d’inspiration psychanalytique, notamment dans les situations complexes, celles qui précisément échappent au prêt-à-penser. L’Association américaine de psychologie, comme plusieurs travaux récents en France, le confirment.

Dans un monde qui rêve d’un homme réglable, ajustable, sans résistance, il n’est pas surprenant que la psychanalyse soit périodiquement menacée. Elle nous rappelle l’essentiel. L’humain trébuche.

Il désire. Il souffre. Il parle. Et, dans cet acte, il se découvre.

Tant que nous ne renoncerons pas à cette vérité, la psychanalyse aura sa place. Et tant que notre époque tentera de l’effacer, il faudra continuer de rappeler, avec Rimbaud, que « Je est un autre ».

Ce n’est pas une menace contre la psychanalyse.

C’est une menace contre ce que nous sommes.

Une menace toujours prête à ressurgir. Au moment où cet éditorial s’écrit une proposition de loi est en cours d’élaboration en France : elle prévoit de confier aux “centres experts” un rôle central dans l’organisation de la psychiatrie et de conforter la légitimité d’une fondation de droit privé : FondaMental. Une telle évolution créerait un « quasi-monopole » sur le diagnostic et les orientations thérapeutiques, constituant un tournant majeur. Le risque serait une hégémonie accrue des approches biomédicales au détriment de la diversité des pratiques et des thérapies de la parole.